拉肚子怎麼辦?第一步先補充水分與電解質,避免脫水。

接下來怎麼做?可以吃什麼?要注意哪些?

拉肚子怎麼辦?第一步先補充水分與電解質,避免脫水。

接下來怎麼做?可以吃什麼?要注意哪些?

當腸道受到刺激、感染或消化功能異常時,食物與水分就會快速通過腸道,來不及被吸收,於是形成水樣或稀便。

常見原因包括:

這類情況通常來得快、好得也快,多數在數天內會自行緩解。

如果腹瀉反覆出現或持續超過 4 週,就屬於慢性腹瀉,可能代表更深層的問題:

急性腹瀉多半是感染或飲食問題,慢性腹瀉則要警覺腸道疾病或情緒壓力問題,若拉肚子反覆不止,建議尋求醫師檢查。

拉肚子並不只有「水便」這麼簡單,還可能伴隨其他身體變化!

依照嚴重程度,可以分為 輕微症狀 與 需要警覺的症狀:

👉 如果症狀屬於這一類,通常是短暫的腸胃炎或飲食不耐,靠補水、調整飲食多半會改善。

⚠️ 重點提醒:當出現這些警訊時,千萬不要再自行撐著,應立即就醫,以免延誤治療。

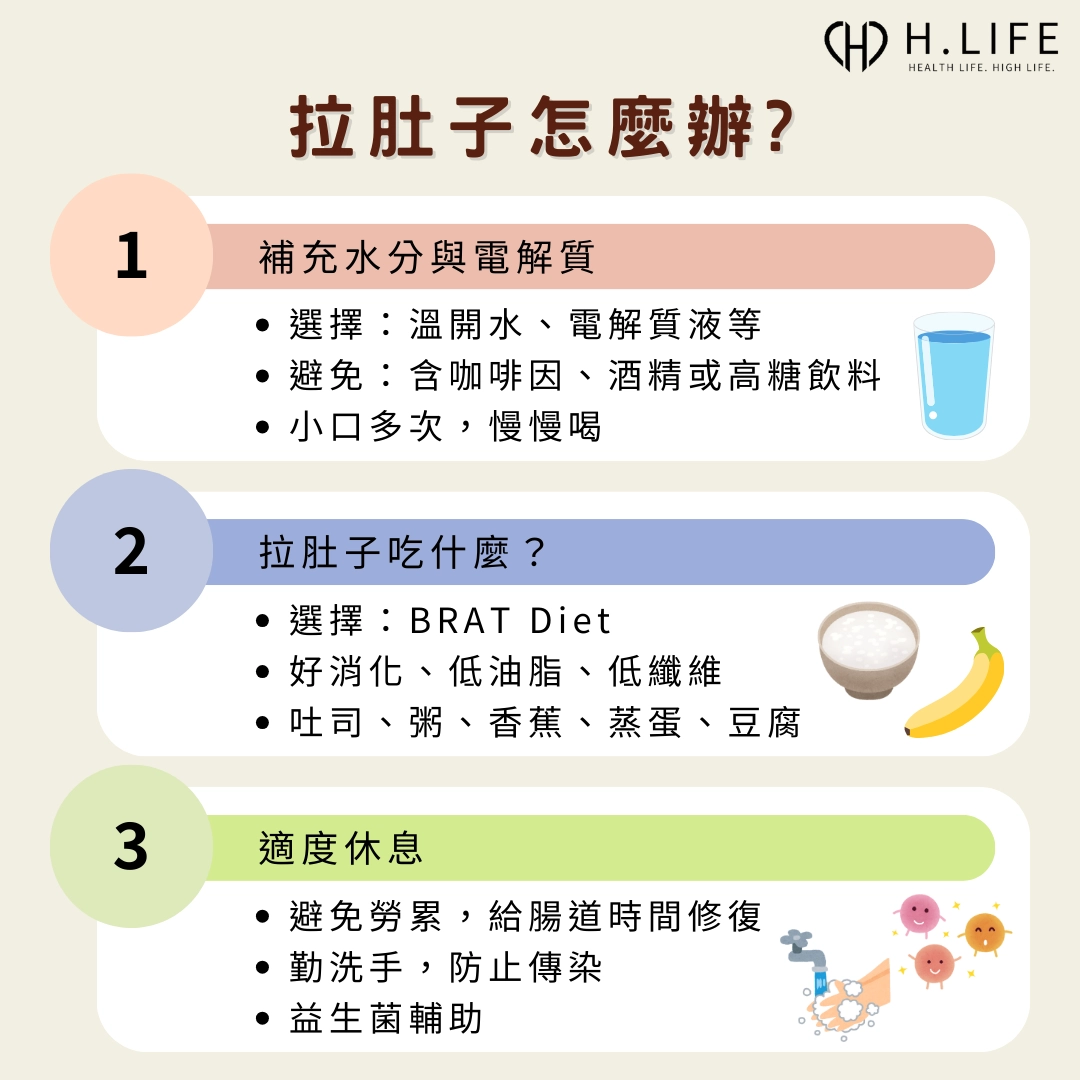

遇到拉肚子,不必第一時間就緊張吃藥,很多情況只要正確照顧,腸胃就能逐漸恢復。重點有三個方向:

拉肚子最危險的不是「次數多」,而是 脫水。

💡 小提醒:如果沒有現成電解質補充液,可以在家用 500ml 水 + 1/2 小匙鹽 + 4 小匙糖 簡單調製。

在腸胃敏感的時候,飲食要以「好消化、低油脂、低纖維」為主。

| 類別 | 建議食物 | 暫時避免 |

| 主食 | 白飯、白吐司、稀飯、蘇打餅乾 | 油炸食物、糯米、全穀雜糧 |

| 水果 | 香蕉、蘋果泥 | 西瓜、奇異果、柑橘類(酸性強) |

| 蛋白質 | 蒸蛋、去皮雞肉、豆腐 | 豬腳、牛排、奶製品(乳糖不耐更要避免) |

| 飲品 | 溫水、口服補液、淡茶 | 咖啡、酒、手搖飲、高糖果汁 |

👉 這就是「BRAT Diet」(Banana、Rice、Apple、Toast),專門用來幫助腹瀉恢復。

拉肚子時 「先補水、再調飲食、搭配休息」 是黃金三步驟。大多數情況幾天內就能恢復,但若有嚴重警訊,一定要就醫。

脫水風險最高:嬰兒體液比例高,腹瀉容易快速脫水。

照護建議:持續母乳或配方奶,不要自行停餵;若醫師建議,可補充口服補液鹽(ORS)。

就醫時機:合併嘔吐、發燒、血便,或持續一天以上,都必須立即就醫。

常見原因:衛生習慣不足、吃到受污染食物、病毒交叉感染(如腸病毒、輪狀病毒)。

照護原則:

就醫時機:若小孩精神萎靡、尿量明顯減少、發燒超過 38.5℃ 或拉肚子超過 2 天,務必送醫。

營養與安全雙重考量:腹瀉可能導致子宮收縮與營養不足。

飲食建議:少量多餐、避免生冷與辛辣;選擇蒸蛋、熟透蔬菜、去皮雞肉。

藥物注意:不建議自行服用止瀉藥,需由醫師評估。

高風險族群:多有慢性病(糖尿病、心臟病),腹瀉引發的脫水或電解質失衡可能危及生命。

照護重點:觀察精神狀態,確保水分與電解質補充。

警訊:若出現意識混亂、心律不整或極度虛弱,必須立即送醫。

拉肚子雖然常見,但透過正確的飲食與生活習慣,其實是可以大幅降低發生率的。以下幾個方法最實用:

拉肚子的英文是 diarrhea(美式拼法)或 diarrhoea(英式拼法),日常口語也可說 have diarrhea。

建議吃清淡、易消化的食物,如白飯、稀飯、吐司、香蕉、蘋果泥,能減輕腸胃負擔。

避免高油、辛辣、乳製品、咖啡因、手搖飲或生冷食物,以免加重腸胃刺激。

可以。部分益生菌(如乳酸菌、比菲德氏菌)有助於調整腸道菌叢,縮短腹瀉時間,但需持續攝取才有效果。

可以。香蕉屬於 BRAT 飲食的一部分,富含鉀離子,有助於補充電解質並緩解腸胃。

不建議。豆漿含有寡糖,部分人會產氣或引發腸胃不適,建議症狀改善後再飲用。

第一時間應補充水分與電解質,改為清淡飲食,並注意休息。若症狀超過 2 天未改善,應就醫檢查。

一般急性腹瀉多在 1–3 天內緩解,但若超過 48 小時仍未改善,或合併高燒、血便,應立即就醫。

腹瀉合併發燒多半是感染引起,需持續補水並觀察。若高燒超過 38.5℃,建議就醫尋找感染源。

若持續超過兩天未好轉、出現血便或黑便、合併高燒、嚴重脫水,或發生在嬰兒、孕婦、老人身上,就要立即就醫。