你是不是也曾經坐在馬桶上,滑了半集影集,卻還是「大不出來」?

別小看「便祕」,它不只是不順暢的問題,長期下來還會影響腸道健康。

這篇文章會帶你從症狀 → 原因 → 解決方法 → 飲食建議 → 藥物與族群對策,一步步打破「腸道卡關」,重拾暢快人生!

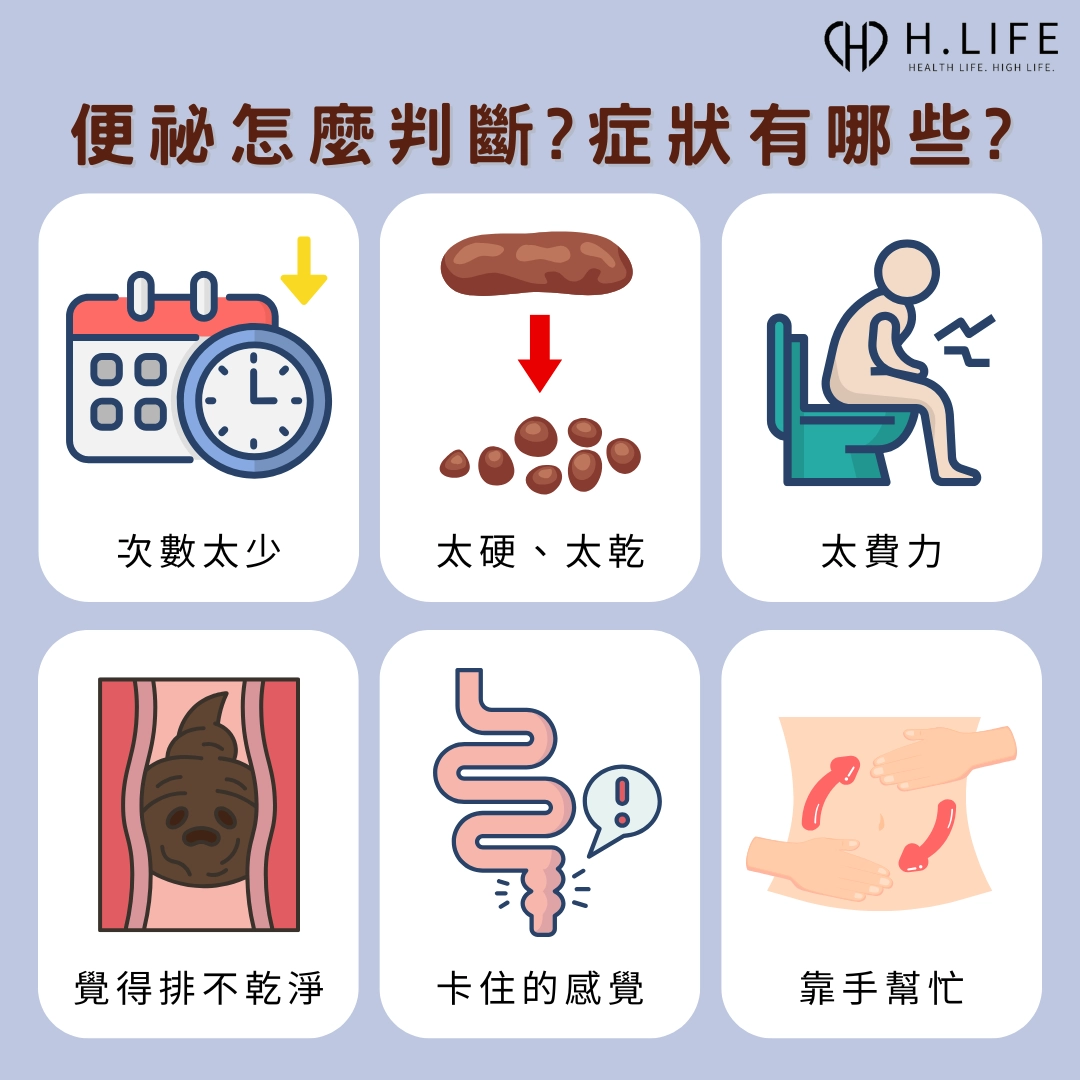

便祕怎麼判斷?症狀有哪些?

便祕不是「一天沒上廁所」這麼單純,而是要看 頻率、糞便型態、排便感覺。

國際上有一個標準叫 羅馬標準(Rome IV criteria),但我們可以把它簡化成幾個日常情境:

👉 如果你在 最近 3 個月 裡,常常(大概 4 次裡有 1 次以上)遇到以下情況,並且這樣的狀況已經持續超過半年,就可能是便祕:

- 次數太少:一週不到 3 次排便

- 太硬太乾:大便像羊便便或小石頭(Bristol 1–2 型)

- 太費力:每次上廁所都要用很大力氣,甚至「滿臉漲紅」

- 覺得排不乾淨:上完還覺得卡卡的,好像還有剩

- 卡住的感覺:覺得肛門口有東西堵著,排不順

- 需要靠「小撇步」才能排:例如按壓肚子、用手幫忙,才排得出來

如果「符合兩項以上」,就是「功能性便祕」(Functional constipation)。

功能性便祕 vs. 大腸激躁症便秘型怎麼分?

功能性便祕(FC):重點在「大不出來」,但通常不會一直肚子痛。

大腸激躁症便秘型(IBS–C):除了大不出來,還會伴隨腹痛或腹脹。

為什麼會便祕?五大常見原因

「到底為什麼會大不出來?」其實便祕背後的原因很多!

不過最常見的,大概可以分成以下五大類:

1. 飲食纖維不足、水分喝太少

便祕最典型的原因就是「吃得太精緻」。

天天白飯、炸雞、飲料,青菜水果卻少得可憐,腸道沒有纖維去推動,糞便自然變得乾硬難排。

再加上水喝不夠,腸道就像乾掉的水管,怎麼沖也不順暢。

【舉例】一天都靠咖啡、奶茶續命,青菜水果卻不到一個拳頭大小。

2. 運動量不足、久坐

腸道蠕動就像一條「會動的水管」,你越是活動,它就越會跟著動。

久坐辦公室、幾乎不運動的人,腸道也會「懶惰」,導致糞便停留太久,水分被吸乾,就變得更難排。

【舉例】整天坐在電腦前,唯一的運動就是去茶水間倒咖啡。

3. 不良如廁習慣(憋便、分心滑手機)

很多人因為趕時間、尷尬,習慣「想上卻憋著」,久而久之腸道的「提醒鈴聲」會越來越小聲。

還有人上廁所滑手機,結果坐太久卻沒有專心排便,也會養成「排便效率低」的壞習慣。

【舉例】便意一來卻硬要先開完會,結果等到能去時,便意已經消失,久而久之就變成慢性便祕。

4. 心理壓力、焦慮與腸腦軸影響

腸道其實是「第二個大腦」。

壓力、焦慮、情緒緊繃,身體會釋放壓力性荷爾蒙(例如:腎上腺素、皮質醇),導致流往消化道的血液變少,同時交感神經興奮也會抑制腸道蠕動,形成「壓力型便祕」。

【舉例】學生考試、上班族趕專案的時候,突然就開始便祕,完全不是巧合。

5. 藥物副作用或疾病因素

有些藥物(像止痛藥、抗憂鬱藥、鈣離子阻斷劑)會減緩腸道蠕動;另外像長期糖尿病、甲狀腺功能低下、腸道結構問題(腫瘤或息肉)等,也都可能導致便祕。

這類便祕通常比較棘手,需要專業醫師評估。

【舉例】長期吃止痛藥的人,常會抱怨「怎麼吃再多青菜還是卡卡的」,就是藥物副作用造成的。

📌 小總結:

便祕的成因不是單一的,但「飲食、運動、習慣」這三大生活因子,佔了絕大多數。搞清楚原因,才能對症改善!

便祕怎麼辦?立即改善的 8 個方法

想要大便順暢,要先知道為什麼這樣做,才會真的養成習慣!

以下 8 個方法,每一招都告訴你「原理 + 怎麼做」,幫你從根本改善便秘。

1. 補充水分

💡 為什麼?

水就是腸道最天然的潤滑劑。當水分不足,糞便會被腸道吸乾,就像乾掉的泥土一樣卡在管子裡,自然難以排出。

💧 黃金實踐建議

每天攝取 1500 ~ 2000 mL 的水,分 6 ~ 8 次慢慢喝,比一次猛灌更有效。

✨ 小撇步

- 早晨起床先喝一杯溫水,幫助腸道「甦醒」

- 飯前喝一杯水,既能幫助排便,也能增加飽足感

2. 多吃高纖食物

💡 為什麼?

膳食纖維就像腸道的「掃帚」和「海綿」。它能增加糞便體積、帶走廢物,還能幫糞便保水,讓它不會乾硬難排。

🥦 黃金實踐建議

每天攝取 25 ~ 30 克膳食纖維,蔬菜、水果、全穀雜糧都要兼顧。

✨ 小撇步

- 三餐加一份蔬菜,飯後再補一份水果

- 白飯換成糙米、燕麥飯,讓纖維量升級

3. 增加運動量

💡 為什麼?

腸道蠕動需要「動力」。運動能刺激腸道活動,就像在幫水管加壓,讓糞便比較容易往前推。

🏃 黃金實踐建議

每天至少 30 分鐘快走或 6000 ~ 8000 步。

✨ 小撇步

- 飯後散步 10 分鐘,效果比窩著滑手機更好

- 搭捷運或公車時提早一站下車,讓腸道也動一動

4. 腹部按摩與正確如廁姿勢

💡 為什麼?

按摩能直接刺激腸道蠕動,就像在提醒腸子「快動起來!」;而正確姿勢能讓腸道排便角度更順,幫助糞便通過。

🌀 黃金實踐建議

用手掌在下腹部順時針方向按摩 5 ~ 10 分鐘。如廁時,雙腳踩小板凳,把腳墊高,模擬蹲姿,排便更順暢。

✨ 小撇步

- 可以搭配「圖解步驟」或「影片教學」邊看邊做

- 建議每天固定一個時段按摩,幫腸道養成排便規律

5. 建立早晨排便習慣

💡 為什麼?

早晨是腸道最活躍的時間,加上早餐的刺激,腸道蠕動最容易啟動。抓住這個時段,比硬要熬到晚上有效得多。

⏰ 黃金實踐建議

每天早餐後,固定坐馬桶 5 ~ 10 分鐘,就算沒有便意,也要培養習慣。

✨ 小撇步

- 不要滑手機,專心「等便便」

- 可以先喝一杯溫水,效果更佳

6. 攝取益生菌與發酵食品

💡 為什麼?

腸道裡有好菌壞菌之分,好菌夠多時能幫助蠕動、維持糞便濕潤,讓腸道生態更健康。

🦠 黃金實踐建議

連續攝取 2 ~ 4 週,才能看到改善效果。

✨ 小撇步

- 優格、泡菜、味噌、益生菌都是日常好選擇

- 搭配蔬果纖維,效果更穩定

7. 嘗試天然催便法

💡 為什麼?

有些飲品和食物能直接刺激腸道,或幫助軟化糞便,是日常生活裡的天然小幫手。

🍯 黃金實踐建議

- 黑咖啡:咖啡因能刺激腸道蠕動,就像幫腸道按下「開關」。

- 堅果/橄欖油:健康油脂潤滑腸道,纖維幫助糞便前進。

- 蜂蜜水:果糖有輕微滲透作用,能把水分帶進腸道,能讓糞便變軟。

- 柑橘類水果:水分+纖維能增加糞便體積。

✨ 小撇步

- 早上喝一杯黑咖啡,常被稱作「腸道的起床號」

- 蜂蜜加溫水,是溫和又天然的助便飲品

- 下午加個柳丁或柚子當點心,既補水又補纖維

8. 適度使用藥物或保健品

💡 為什麼?

當生活調整還不夠快,藥物可以暫時「解急」。但它們只能短期救急,不能依賴。

💊 黃金實踐建議

常見的瀉劑種類(纖維型、滲透型、刺激型),依產品建議方法使用。

⚠️ 小提醒

- 使用前最好先詢問醫師或藥師

- 別長期依賴,否則腸道會變得更懶

便祕吃什麼?10 種幫助排便的食物推薦

想要大便順暢,飲食一定要調整。

以下 10 種食物,是最天然、最有效的「腸道好朋友」,能幫助軟化糞便、增加體積,讓排便更順暢。

1. 奇異果

奇異果富含可溶性纖維和酵素,能促進腸道蠕動。早餐來一顆,或切片加優格。

2. 火龍果

火龍果水分多、籽含纖維,能增加糞便體積。當水果點心,一次 1/2 ~ 1/4顆就很夠。

3. 香蕉

熟香蕉富含可溶性纖維,能保水軟化糞便。選帶點黑斑的熟香蕉,比生綠香蕉更助便。

4. 地瓜葉

地瓜葉纖維含量高,加上鎂元素,能幫助放鬆腸道。快炒或燙熟,加點蒜頭調味就很好吃。

5. 花椰菜

花椰菜富含不溶性纖維,能增加糞便體積。蒸熟當配菜,或丟進濃湯裡都是常見的料理方式。

6. 菇類(香菇、杏鮑菇、金針菇)

香菇、杏鮑菇、金針菇低熱量高纖維,能刺激腸道活動。拌炒、煮湯都合適,料理百搭。

7. 糙米

糙米保留麩皮和胚芽,比白米多出好幾倍纖維。把白米換掉一半,加糙米煮飯。

8. 燕麥

燕麥含有可溶性纖維能保水軟化糞便。早餐煮燕麥粥,或搭配牛奶/豆漿一起吃。

9. 地瓜

地瓜雖然是澱粉,但有豐富纖維,能增加糞便體積。烤地瓜或蒸地瓜當正餐替代主食白米飯。

10. 優酪乳(含益生菌)

優酪乳的益生菌能調整腸道菌相。早餐一杯,連續喝效果更明顯。

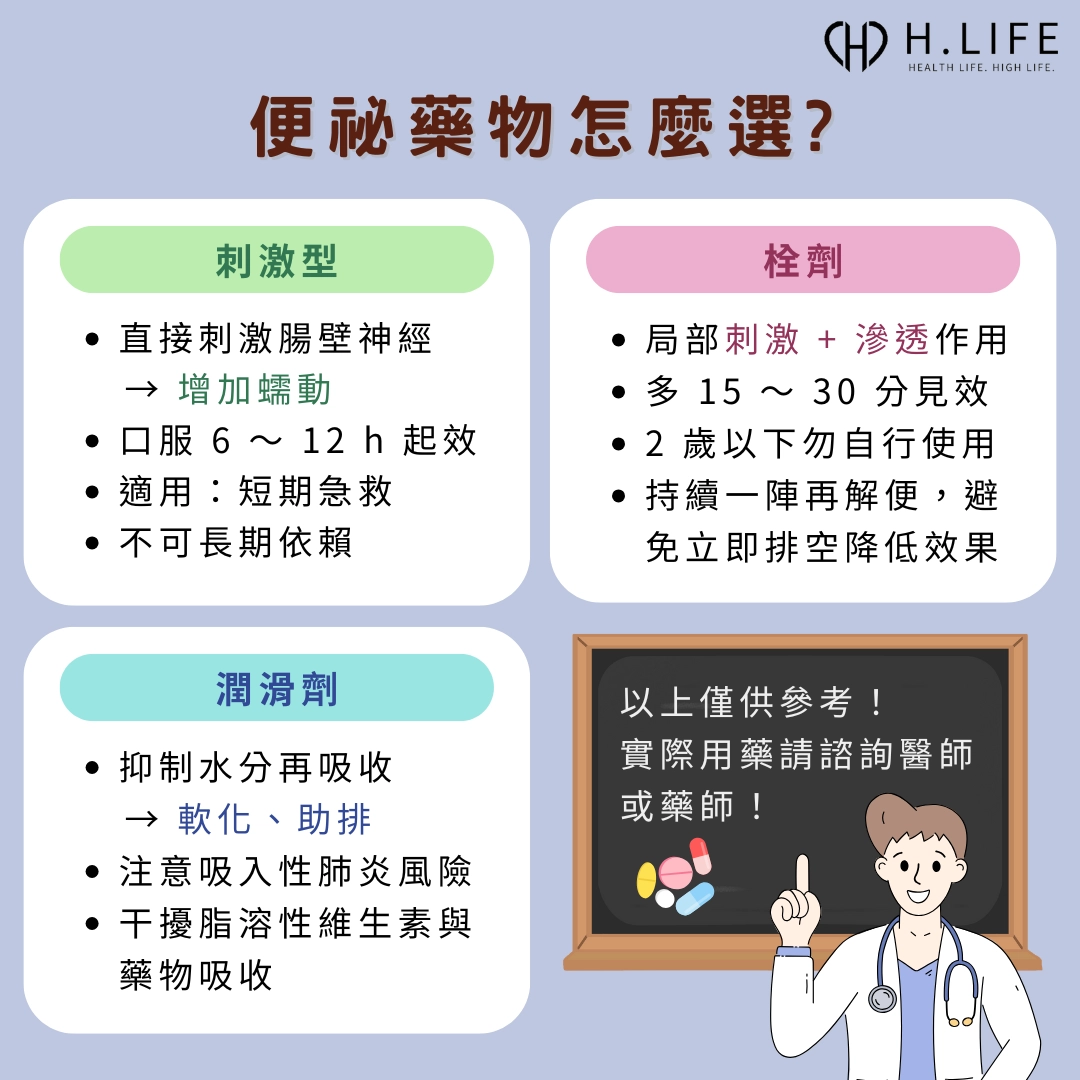

便祕藥物怎麼選?

以下整理至衛福部、台大醫院、中國醫藥大學附設醫院資料:

1. 鹽類瀉藥(Saline laxatives)

代表:Magnesium oxide/ hydroxide、magnesium citrate、sodium phosphate。

原理:鹽類在腸內形成高滲透壓 → 把水分拉進腸腔、促進蠕動。

起效:口服約 30 分鐘 ~ 3 小時(較快)。

適用:短期、急性便祕需要較快起效者。

注意:腎功能不佳/心衰竭易電解質失衡/高鎂血症;腸阻塞、腹痛、嘔吐者要避免。

2. 膨脹性瀉藥(Bulk-forming)

代表:psyllium(車前子)、methylcellulose、calcium polycarbophil。

原理:纖維吸水膨脹 → 增加糞便體積與含水量、刺激蠕動。

起效:72 小時後(慢、做基礎調整用)。

適用:平常纖維不足、希望「溫和規律」者。

注意:一定要配足水;腸道狹窄/腸潰瘍/腸阻塞者要避免。與其他藥物可能物理結合,併服請相隔至少 2 小時。

3. 滲透壓瀉藥(Osmotic)

代表: lactulose、sorbitol。

原理:提高腸腔滲透壓 → 讓水分滯留腸內、軟化糞便。

起效:24 ~ 48 小時。

適用:乾硬型便祕、需較溫和軟便者。

注意:致脹氣、噁心、食慾不振等副作用;半乳糖血症、腸阻塞禁用。

4. 濕潤性瀉藥/軟便劑(Stool softener)

代表:docusate sodium(DSS)。

原理:介面活性劑 → 促進水與油進入糞便,降低硬度。

起效:1 ~ 3 天。

注意:勿與礦物油併用;通常不宜連續使用超過 7 天,不良反應包括腹瀉、腹痛、肝毒性、尿液或糞便變色。

5. 刺激性瀉藥(Stimulant)

代表:bisacodyl、sennoside A、sodium picosulfate、cascara (番瀉葉)等。

原理:直接刺激腸壁/神經叢 → 快速增加蠕動,部分也促進水、電解質分泌。

起效:口服 6 ~ 12 小時(常建議睡前用);栓劑 15 ~ 30 分鐘。

適用:短期急救。

注意:不可長期依賴(腸惰性、電解質流失);bisacodyl 腸溶錠不可咀嚼/壓碎,服後 1 小時內勿與牛奶/制酸劑同用。

6. 局部用藥:灌腸與栓劑(Rectal)

代表:glycerin 栓劑/浣腸、bisacodyl 栓劑、sodium phosphate 灌腸等。

原理:局部刺激 + 滲透作用。

起效:多在 15 ~ 30 分鐘見效(快速)。

注意:操作避免傷及直腸;2 歲以下兒童勿自行使用。便意持續一陣子再解便,避免藥液立即排空降低效果。

7. 潤滑劑(Lubricant)

代表:mineral oil(液體石蠟)。

原理:覆蓋糞便表面、抑制水分再吸收 → 軟化、助排。

注意:吸入性肺炎風險(老人、孩童、臥床者避免);干擾脂溶性維生素 A/D/E/K 吸收與藥物吸收(如口服抗凝血劑、毛地黃、口服避孕藥);孕期不建議。

⚠️ 以上僅供健康知識參考;實際用藥請務必諮詢醫師或藥師,避免自行長期或過量使用。

嬰兒、小孩、兒童、孕婦、老人便祕怎麼解決?

不同族群的便祕成因與處理方式各有差異,不能一視同仁。

以下針對幾個常見族群,提供簡單實用的改善方向:

嬰兒便祕

常見原因:奶粉配方濃度過高、水分不足、轉換副食品期。

改善方法:

- 先檢查沖泡奶粉比例是否正確。

- 滿 6 個月開始吃副食品時,可增加蔬果泥(如蘋果泥、南瓜泥)。

- 輕柔按摩嬰兒腹部,或做「腳踏車運動」幫助腸道活動。

⚠️ 注意:2 個月以下嬰兒出現嚴重便祕、嘔吐或腹脹,需立即就醫。

小孩 / 兒童便祕

常見原因:偏食(愛吃肉不愛蔬果)、喝水不足、長時間坐著、怕上廁所(在學校不敢上)。

改善方法:

- 飲食增加水果、蔬菜與全穀類。

- 培養固定上廁所時間,尤其是早餐後。

- 多運動,多喝水。

⚠️ 注意:若小孩便祕伴隨「大便帶血」或「長期腹痛」,要請兒科醫師評估。

孕婦便祕

常見原因:荷爾蒙改變使腸道蠕動變慢、子宮壓迫腸道、補充鐵劑。

改善方法:

- 多吃高纖蔬果、全穀類。

- 每天補充足量水分,並保持規律走動。

- 若需要藥物,醫師通常首選軟便劑,避免過度用力排便。

⚠️ 注意:刺激性瀉劑、礦物油等孕期不建議使用,務必由醫師評估。

老年人便祕

常見原因:活動量下降、咀嚼困難纖維攝取不足、藥物副作用(止痛藥、降壓藥、抗憂鬱藥)。

改善方法:

- 日常加強水分、膳食纖維攝取,若牙口不好可用蔬果泥、燕麥粥代替。

- 安排適合的活動(散步、伸展)。

- 若需用藥,首選膨脹性瀉劑或滲透壓瀉劑(PEG 3350),並在醫師監測下使用。

⚠️ 注意:礦物油對老人有吸入性肺炎風險,應避免。

📌 小結

嬰幼兒、孕婦、老人這些族群比較敏感,千萬不要亂用成藥。最重要的原則是:生活型態優先,藥物只能在醫師指導下使用。

嚴重便祕怎麼辦?什麼時候要就醫?

大多數便祕可以靠飲食、運動、水分改善,但如果出現以下情況,就不能再拖,必須盡快就醫檢查!

🚨 便祕紅燈警訊

- 突然出現便祕:以前都正常,卻突然變得解不出來,尤其是中年以後。

- 便祕合併血便:糞便帶血絲或解黑便,可能是腸道出血或腫瘤。

- 體重不明原因下降:短期內明顯消瘦,可能代表腸胃疾病或癌症。

- 嚴重腹痛或腹脹:便祕伴隨強烈腹痛、持續性腹脹,要警惕腸阻塞。

- 排便習慣突然改變:大便型態變細、頻率異常,持續數週以上。

- 長期依賴藥物:沒有藥就完全解不出來,可能代表腸道機能問題。

- 合併全身症狀:疲倦、貧血、發燒等,必須就醫排查。

🩺 醫師會怎麼做?

- 問診與理學檢查:詢問飲食、藥物、生活習慣。

- 糞便潛血檢查:看是否有隱性出血。

- 大腸鏡或影像檢查:排除大腸癌、憩室炎等病因。

- 血液檢查:檢查甲狀腺、血糖、電解質是否異常。

📌 小提醒

- 如果只是輕度便祕,通常不需要太緊張,先調整飲食與運動即可。

- 但只要出現紅燈警訊的症狀,就不要再靠自我調整,應該盡快找專科醫師(腸胃內科或大腸直腸外科)評估。

結論:便祕不可忽視,從日常習慣開始改善

便祕看似只是小問題,但其實會影響整個生活品質,長期下來甚至可能隱藏大腸癌、腸阻塞等嚴重疾病。

大部分便祕可以靠飲食調整、補充水分、規律運動、良好排便習慣來改善!

若真的需要藥物,則必須在醫師或藥師指導下安全使用。

📌 重點提醒:

- 輕度便祕:先靠飲食+運動+水分改善。

- 中度便祕:可短期輔助藥物,但避免長期依賴。

- 嚴重便祕或有紅旗警訊:一定要就醫檢查,排除其他疾病。

💡 最重要的是,不要把便祕當成「忍一下就好」的小事。

只要從今天開始養成好習慣,你也能跟「腸道卡關」說再見,重新找回每天順暢、輕鬆的好生活!

便祕常見問題

Q:便祕多久算嚴重?超過幾天沒排便才算便祕?

一般來說,連續 3 天以上沒排便或一週少於 3 次,就可以算是便祕。若持續 3 個月以上,屬於慢性便祕。若伴隨便血、體重下降、劇烈腹痛,就是嚴重警訊。

Q:一天沒大便就是便祕嗎?

不一定!有些人兩三天才排便一次也算正常。判斷是否便祕,要看解便是否困難、糞便是否乾硬或變細。

Q:便祕怎麼快速解決?如何快速大出便?

最快的方法是栓劑或灌腸,但只適合急救。日常可以試試喝一杯溫水、黑咖啡、蜂蜜水或柑橘類水果,加上活動身體,部分人能快速刺激腸道。

Q:便祕喝什麼有幫助?

黑咖啡可刺激腸道蠕動,蜂蜜水能軟化糞便,柑橘類水果含纖維與酸味能促進腸道運動。但效果因人而異,最重要還是每天補充足夠水分。

Q:喝很多水為什麼還是便祕?

因為改善便祕不是光靠喝水,還需要膳食纖維、規律運動、良好排便習慣。某些藥物副作用或壓力也可能導致便祕。

Q:有便意但大不出來是什麼原因?

這屬於「排便困難型便祕」,常見原因是糞便太乾硬、骨盆底肌肉協調不良或腸道蠕動不足。若經常發生,建議就醫檢查。

Q:便祕會死人嗎?便祕會不會變成大腸癌?

便祕本身不會直接致命,但嚴重便祕可能造成腸阻塞、電解質異常,危及生命。便祕不等於癌症,但如果長期伴隨便血、體重下降、排便習慣改變,要警惕大腸癌。

Q:為什麼女生容易便祕?

女性荷爾蒙(黃體素)會減慢腸道蠕動,加上懷孕、飲食控制、缺乏運動等因素,讓女生比男性更容易有便祕困擾。

Q:益生菌能改善便祕嗎?

可以,但需要 2 至 4 週持續補充才可能見效,適合作為長期調整腸道菌相的方法,而非立即解決便祕的手段。

Q:便祕可以靠瀉藥解決嗎?

可以短期使用,但不能長期依賴。常見藥物有膨脹性、滲透壓、軟便劑與刺激性瀉藥。適合的種類需由醫師或藥師評估,尤其老人、孕婦、小孩更要謹慎。

Q:壓力大會造成便祕嗎?

會!壓力荷爾蒙會減少腸道血流、抑制蠕動,這就是所謂的「壓力型便祕」。

Q:生活習慣怎麼改善便祕?

三大關鍵:每天 2000 c.c. 水、25 至 30 克膳食纖維、每天運動。另外固定排便時間、避免憋便,也能幫助改善。